丹麦王国藏着的童话与人生的微光

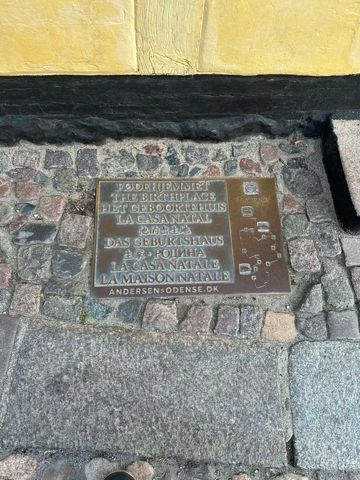

2025/09/19站在安徒生博物馆外的石板路上,脚下是一串串大脚从安徒生出生的小屋延伸向城市的各个角落。这里是我们欧洲之行的最后一站,却像一场漫长梦境的终点与起点——当整个城市都以一个人的足迹为坐标,你会忽然懂得,有些生命从诞生起,就注定要成为一座城市、一个国家,乃至无数人精神世界的起点。伟大的人与城市往往是互相成就的。

安徒生博物馆里,低矮的木屋里还保留着他童年的痕迹:墙角的玩具、斑驳的书桌,窗外是他曾仰望过的同一片天空。那些被岁月磨旧的物件沉默地诉说着:这个后来写出《海的女儿》《丑小鸭》《拇指姑娘》的人,最初也只是个在贫困中捡拾星光的孩子。这里的每一条街道、每一处转角,几乎都循着他当年的足迹布置,仿佛这座城市从未让他真正离开。走在这样的路上,会产生一种奇妙的错觉:脚下的石板或许印着他曾匆匆走过的脚印,街角的咖啡馆或许藏着他构思故事时的沉思,就连空气中飘来的面包香,都可能与他童年记忆里的味道重合。

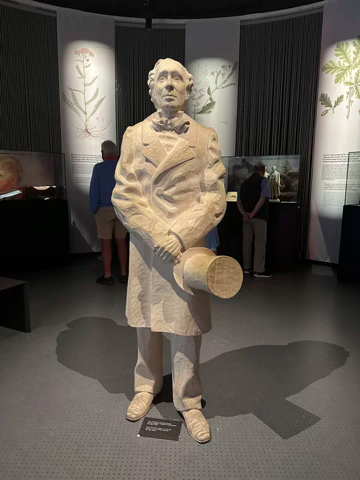

这座因童话闻名的城市,这个被称作“童话王国”的国度,底色里却藏着安徒生一生的凄楚与悲壮。他留下的“三部半自传”,每一部都写的不一样,每一部都像不同的拼图,拼凑出一个模糊又矛盾的形象。可谁又能真正说清自己的人生呢?那些被掩盖的脆弱、被压抑的情感、被辜负的期待,或许都藏进了他笔下的故事里。就像《海的女儿》里那无声的爱恋与牺牲,像《卖火柴的小女孩》里那一点点温暖却虚幻的光。

在博物馆里看到复原的“卖火柴的小姑娘”场景时,心忽然被揪紧了。冰冷的街角,瘦弱的女孩蜷缩着,面前散落着火柴杆。那小小的火柴,是她对抗寒冷与饥饿的全部希望,是她在绝望中抓住的最后一丝光亮。那一刻忽然明白,人生路上,我们每个人都曾是那个需要“火柴”的人。在最关键的时刻,一句鼓励、一次援手、一笔微不足道的资助,都可能成为照亮前路的光。尤其是艺术家,他们的敏感与坚持,他们对世界的独特凝视,往往需要一点“火柴”的温度来维系。或许是一份理解,让他们不必在世俗的眼光里妥协;或许是一次机会,让他们的才华不至于埋没在尘埃里;或许只是一点点支持,让他们能在创作的孤独里多走一段路。

安徒生自己又何尝不是如此?他的一生都在渴望被理解、被接纳,像《丑小鸭》里那只在嘲笑中长大的鸟儿,直到最后才发现自己的翅膀可以飞向天空。那些藏在故事里的孤独与执着,那些融在文字里的温柔与力量,或许正是他在无数个需要“火柴”的时刻,为自己点燃的光。而如今,他的故事又成为了无数人的“火柴”,在迷茫时给予慰藉,在困顿中赋予勇气。

其实,我们每个人的人生,都藏着对童话的隐秘期盼。像丑小鸭期待挣脱平庸的外壳,在某一天突然展开天鹅的翅膀;像卖火柴的小姑娘渴望一点温暖的注视,让寒冷的冬夜多一丝喘息;像拇指姑娘在微小的世界里坚守善良,终能遇见属于自己的春暖花开;像小美人鱼在爱里勇敢奔赴,哪怕代价是无声的疼痛。我们期盼被关爱、被支持,期盼在困顿中遇见转机,在平凡里藏着逆袭的可能——这些藏在童话里的向往,从来都是最真实的人性底色。

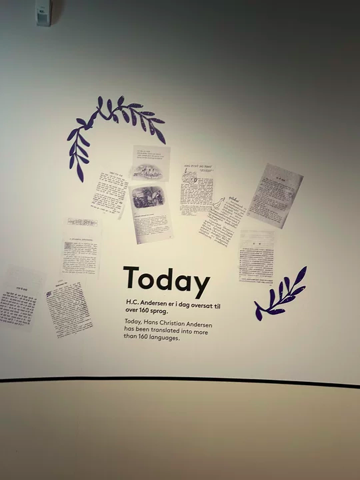

博物馆听到的最后解说“希望永远被看见,永远被记得你的人看见。” 这或许正是安徒生一生的注脚,也是每个平凡生命的心声。我们沿着他的足迹走过欧登塞的街巷,走过他用文字铺就的童话世界,最终读懂的,是“被看见”的力量——被世界看见的才华,被珍视的灵魂,被记得的温暖,从来都能跨越时光,在无数人心里生长出成长的力量。

其他文章

-

“中超”赚钱还是赚吆喝

2017/08/03 -

一带一路与中国企业国际化

2017/04/26 -

人工智能在中国

2017/04/26 -

陈启宇:复星的未来医疗之路

2017/04/26 -

曹远征:去杠杆核心是去“僵尸”

2017/04/26